Mechanical Engineering Course Mechanical Engineering Course Mechanical Engineering Course

Movieムービー紹介

courseコース概要

機械工学コースは、製造業を中心に、現代社会に役立つものづくりに貢献できる技術者を育成します。そのために、本コースは次のような学生を求めます。

求める人物像

- 機械やメカニズムが好きで、能力をさらに伸ばしたい人

- 環境に優しいものづくりを通して、世の中のためになるようなことがしたい人

学びのキーワード

将来像

即戦力となるエンジニアを育成

講義は「ものづくり」にこだわった内容が自慢。実践的ものづくりや体験学習によって即戦力となるエンジニアを育てます。学年ごとに機械工学に各種実験を行うと同時に、企業への工場見学を行っています。機械工学は裾野の広い学問です。自動車・エンジン、メカトロニクス、エネルギー、材料・構造の4分野を中心に学習します。また他の分野も関連付けて学べる本学のコース制のメリットが活きています。

このことは就職する際も有利に働きます。

教育プログラム

本学の2学部2学科8コースによる教育は、ひとつの専門だけでなく、関連する分野まで幅広い知識を身につけた人材の育成を目指すためのもので、本学の特徴の一つです。これを、より効果的に生かし、内容を充実したものとするため、コース横断型の「教育プログラム」を導入しています。

4years4年間の学び

プロのエンジニアを育てます!

-

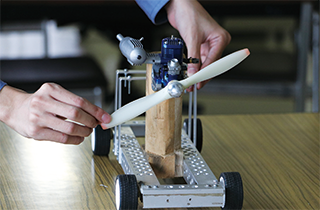

1年次入門的内容を学ぶ

工学フォーラム 基礎となる数学、物理学、外国語、情報技術を中心に学習します。また入門的な実験・実習科目を学習します。

「工学フォーラム」の授業では、学生自身がアイデアを出し合いながら、模型飛行機用エンジンを使った風力走行車を実際に製作します -

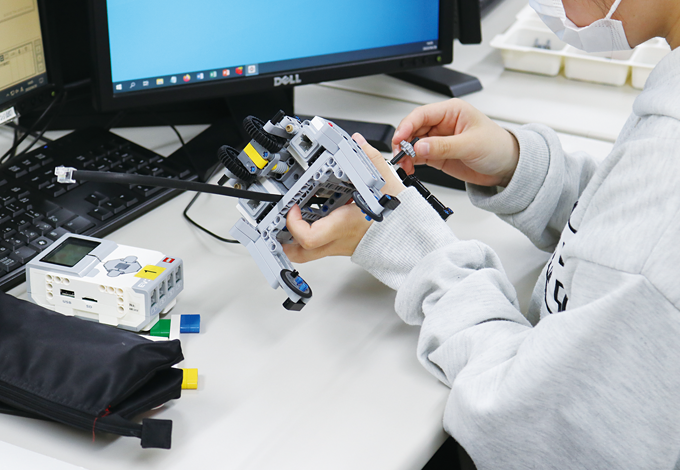

2年次基礎となる力学や原論を学習

ロボット工学実習 機械の専門科目を学ぶうえで基礎となる機械力学、材料力学、熱力学、流体力学を中心に学習します。また、機械に直結した実験・実習科目を学習します。「ロボット工学実習」の授業では、各学生自身でロボットを製作します。これにより様々な働きをする機械的な機構を学びながら、ロボット制御のプログラミングを学習します。

-

3年次本格的な専門科目がスタート

自動車工学実習 これまでの学びを活かして、卒業研究に取り組みます。これはグループもしくは個人で一つのテーマを選び、指導教員のもとに、メンバーが協力研究して論文にまとめるものです。

-

4年次これまでの学びを活かして

技術者コミュニケーション実習 これまでの学びを活かして、卒業研究に取り組みます。これはグループを組んで一つのテーマを選び、指導教員のもとに、メンバーが協力研究して論文にまとめるものです。

Current student在学生メッセージ

Graduate卒業生メッセージ

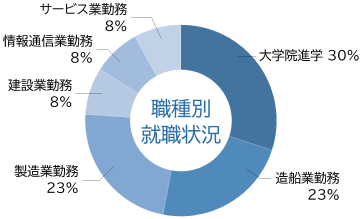

career資格と主な就職先

目指せる資格

- 技術士

- 一級・特級ボイラー技士

- 安全管理者

- 高等学校教諭一種免許状(工業)

取得のための支援など

技術士などの専門資格取得も目指せるほか、近年の卒業生では高校教員免許(工業)の取得者もありました。 各種研究学会での発表への補助も行っています。

また、国立大学への大学院進学(筑波大学、九州工業大学、長崎大学)実績もあります。

主な就職先

就職内定率

2024年3月卒業生

- 三菱日立パワーシステムズ(株)

- 三菱電機ビルテクノサービス(株)

- (株)日立ビルシステム

- 五洋建設(株)

- ウメトク(株)

- 白光(株)

- 長崎菱電テクニカ(株)

- 長崎キヤノン(株)

- SPP長崎エンジニアリング(株)

- 協和機工(株)

- 協和機電工業(株)

- ジャパンマリンユナイテッド(株)有明事業所

- 佐世保重工業(株)

- 内海造船(株)

- (株)三和ドック

- 福岡造船(株)

- 新日本非破壊検査(株)

- (株)ウラノ

- 富士テクノサービス(株)

- グローブライド(株)

- 阪神内熱機工業(株)

- 大和冷機工業(株)

- (株)富士テクニカルリサーチ

- イサハヤ電子(株)

- (株)ヒロテック

- 富士ソフト(株)

- (株)亀山電機

- 住商エアバック・システムズ(株)

- ダイハツディーゼル(株)

![長崎総合科学大学 [NiAS]](/theme/nias/images/common/logo-header.png)