NiASの卒業生

本学の卒業生の中から全国的に活躍されるベテランと若手のお二人を紹介します。

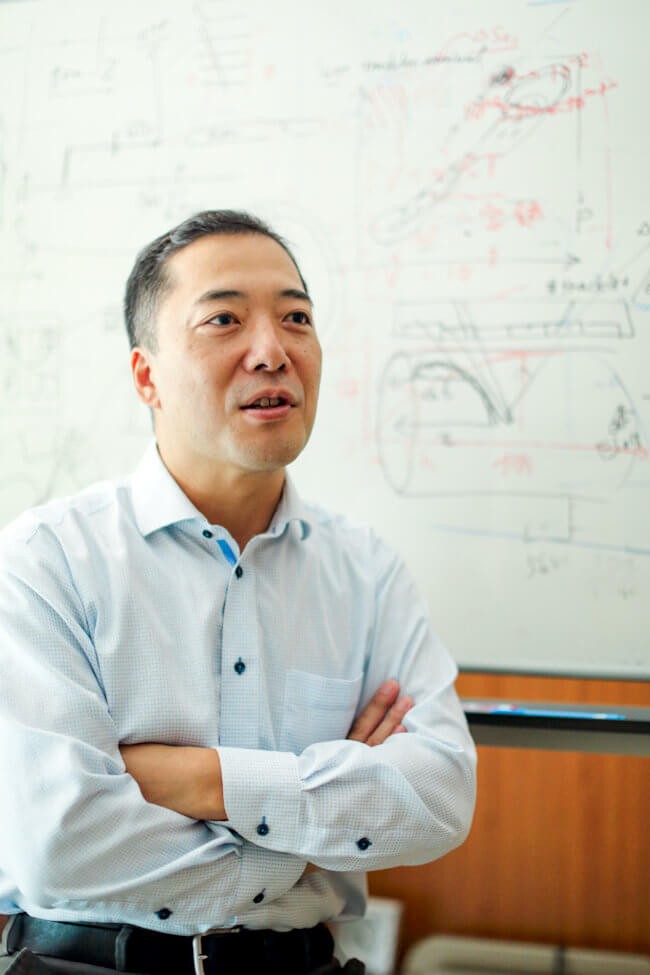

佐々木 信明 SASAKI Nobuaki

国土交通大臣賞受賞 「日本一」に輝く建築家

(株)INTERMEDIA 代表取締役

公益社団法人 日本建築家協会本部理事

1980年 長崎総合科学大学 工学部 建築学科 卒業

【KEYWORD】

- あたご保育園

- 長崎港松が枝国際ターミナルビル

「高校時代、故郷に建った島原文化会館の衝撃が忘れ得ません。漆黒の外観、巨大なガラス面、スティールが描くシャープな線、そして内装。

本学に進学するとその設計チーフ高津先生に出会えました」と佐々木先生。「高津先生の影響を受けつつ 、設計研究会に属してコンペにチャレンジし、4年次には国際学生コンペで第2席に。建築界の巨人である丹下健三先生や池田武邦先生などと会話できたことが、その後のモチベーションになりました」先生が率いられるINTERMEDIAは平成29年度日事連建築賞で一席にあたる国土交通大臣賞を受賞されました。

受賞作品はあたご保育園。負のイメージさえある碩斜地を活かし、機能に留まらず、建築の計画性を重視して擦り合わせ深められた作品です。

「建築は単にクライアントと建築家との関係性だけで成り立つものではありません。社会秩序や時代性、伝統などを踏まえ、敷地や地域の持つ場所性など様々な要素を満たして、成立するものです。クライアントと提案がマッチングしないこともあります。その調整も満たして建築家の仕事と言えます」長崎港松が枝国際ターミナルビルではグッドデザイン賞他多数の賞を受賞されていますが、これもまたわが国を代表する方々のご意見を受けて調整しデザインされた作品とのこと。現在手掛けられているのは、長崎県立新図書館や島原市新庁舎から個人住宅まで。「いずれも納得がいくまで徹底的にプランを練リあげるのが私の流儀」。そう佐々木先生はおっしゃいます。

星 光 HOSHI Hikaru

JAXA 宇宙航空研究開発機構の主任研究開発員

JAXA宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 構造・複合材技術研究ユニット 主任研究開発員

2005年 長崎総合科学大学 大学院博士課程 総合システム丁学専攻 生産技術コース修了

【KEYWORD】

- 構造・複合材技術の先進的技術研究

- 元首都大学東京特任助教授

2015年7月、JAXA航空技術部門が研究している「リサイクル炭素繊維リュース技術の開発」の技術が認められ、先端材料技術協会から「製品・技術賞」の表彰を受けました。この研究を担当したのが星光さんです。とても軽くて強い複合材(炭素繊維強化プラスチック)は、飛行機やロケットをつくる時に必要な材料として着目され、最近はロボットや自動車にも転用されています。

星さんか研究を重ねる複合材。その出合いは高校生の時でした。「当時はまだマニアックな材料でしたが、複合材で実際に飛行機の翼を作っているところを見る機会があり、その瞬問、これだ!と思いました」。その複合材を船でも使ってみたいと長崎総合科学大学の船舶工学科へ進み、人間の力だけで船を走らせるコンテストで活用。ますますその面白さに引き込まれていきます。”もっと深く複合材を学びたい"とJAXAの技術研修生に応募したところOKの返事。大学院1年生の時に2年分の必修単位を終わらせ、2年生からJAXAに駐在し研究に没頭。「自分がやりたいことに背中を押してくれたこの大学には感謝しかありません。ここまでたどり着くのに、実践的な講義や実習など身に着くカリキラュムをバランスよく学べたこと。そして自由にさせていただいたこと。これが今の自分の血となり肉になっていると実感しています」

ヨーロッパの企業や研究機関との共同研究も行う星さんは、複合材というまさに材料の転換期の中で、翼の修理と開発に挑み続けています。

NiASの研究者

本学では長崎県唯一の理工系私立大学として、新たな科学技術の開発や研究が行われています。その中から幾つかご紹介します。

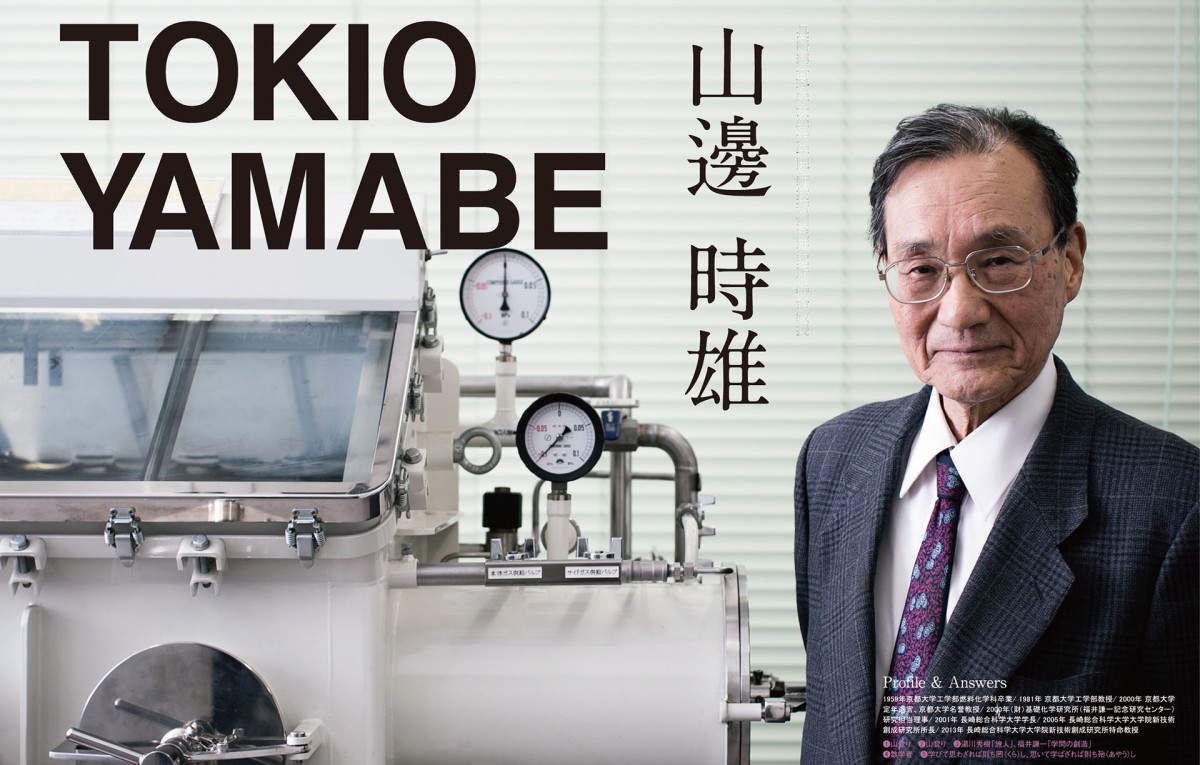

大山 健 OYAMA Ken

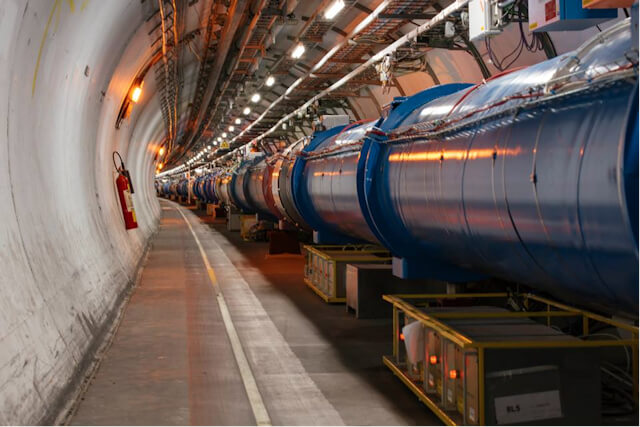

宇宙の始まりを再現。未知なることに挑戦。

高エネルギー原子核実験物理学

欧州原子核研究機構(CERN)のALICE実験で現在QGP(新しい物質相といわれるクォーク・グルーオン・プラズマ)創造実験

物質や宇宙の成り立ちは、かなり解明はしてきているものの、まだ多くの謎が残っています。大山健教授は、世界トップレベルの物理学者とともにLHC加速器を使い、5兆度に加熱し原子核同士を衝突させて極小の初期宇宙を再現。衝突から発生する粒子や素粒子、電子など膨大なデータを集める検出器やデータを記録するコンピュータを考える世界でもその名が知られた研究者です。「人類が到達できる最高温度を作り、宇宙の始まりを再現するなど、未知なることに挑戦するのがおもしろいですね。しかも、これまで誰もやったことがないのですから、魅力は尽きません」。宇宙の始まりが分かるだけでなく、この実験では最先端技術を駆使した電気、電子技術にも関連。今後10~20年の間に、車をはじめとした様々なものが電化製品にかわるためとなるため、これらの技術は増々必要とされると大山教授は語ります。

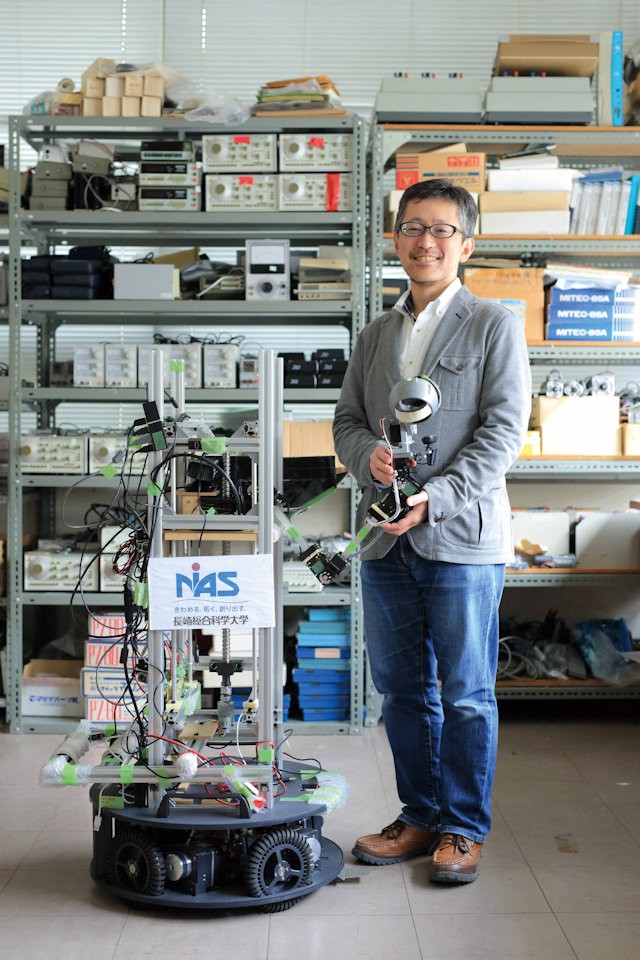

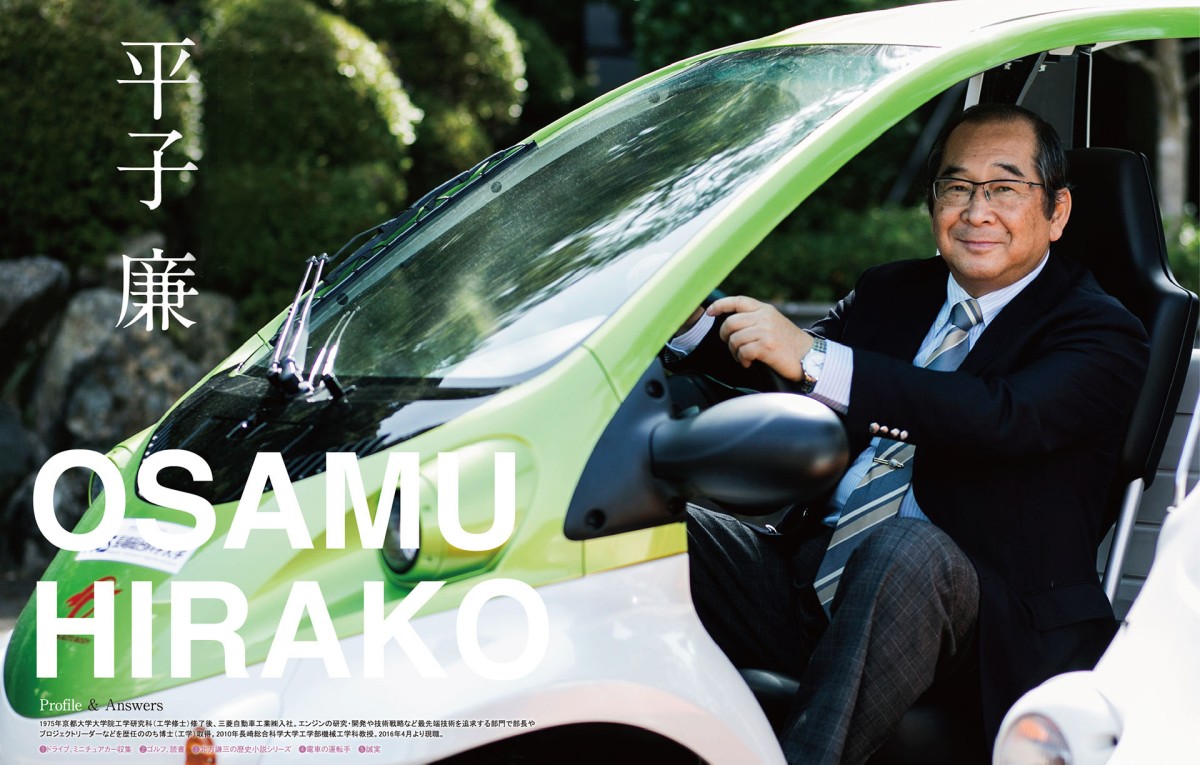

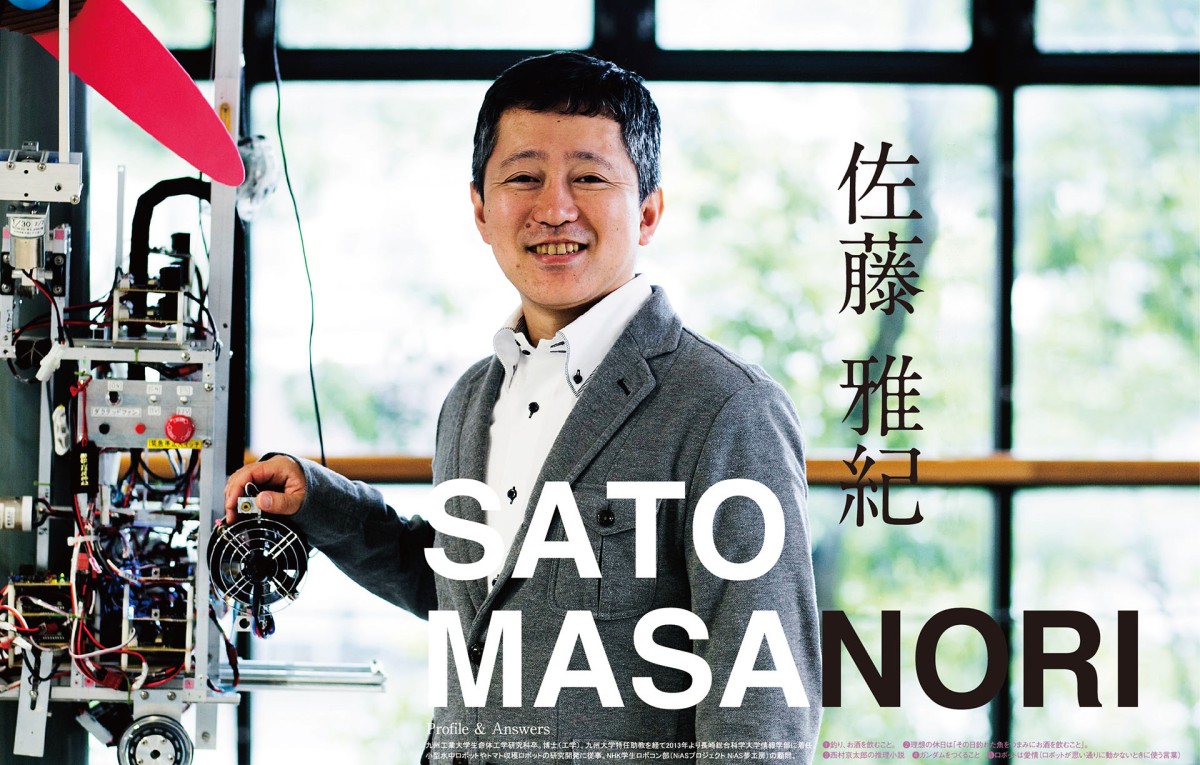

佐藤 雅紀 SATO Masanori

農作業や水産業の未来を担う知能を持ったロボットヘの挑戦

農作物収穫ロボットの開発

小型水中ロボットの開発

ロボコンサークル「NiAS夢工房」顧問卒業

ロボット工学の研究者である佐藤雅紀准教授は、"ガンダムをつくりたい"という幼い頃の夢を胸に、ロボット開発の道を進みました。「人口減少の時代にあって、農作業や水産業でも働き手が減ってきています。その代わりとなる賢いロボットをつくりたいですね」。5年間携わってきている『トマトを収穫するロボット』はカメラを搭載し、アームで赤いトマトを収穫。デリケートなトマトの実を潰さないよう握力の調整が難しいと話します。「毎年トマトを収穫する大会に出場していますが、赤く熟したトマトを収穫するだけでなく、いつまでにどれだけのトマトが収穫できるか、予測できる人工知能を搭載したロボットを作るのが今の目標です。そうすれば価格が安定し経済的にも効率的な農業が確立できます」。もちろんそれは、人手不足となっている現代社会においても需要は増すばかり。まさに社会に役立つロボットづくりへの挑戦が続いています。佐藤准教授が研究しているもう一つのテーマが、水中や海中で動くロボットの開発です。人間が容易に行くことができない水中は、災害時にもその必要性が求められます。魚が育つ藻場の調査では、ロボットが撮影した写真で巨大なパノラマ写真を製作。藻場の成長や磯焼けなど、環境に対する調査にも貢献できるロボットヘ期待も膨らんでいます。「思いどおりのロボットヘ少しでも近づくため、実験とメンテナンスを繰り返しながら、学生と一緒になって、社会に役立つロボットを作っていきたいですね」。さまざまな環境において活動できる知能ロボットのフィールドは佐藤准教授の研究室から広がっています。

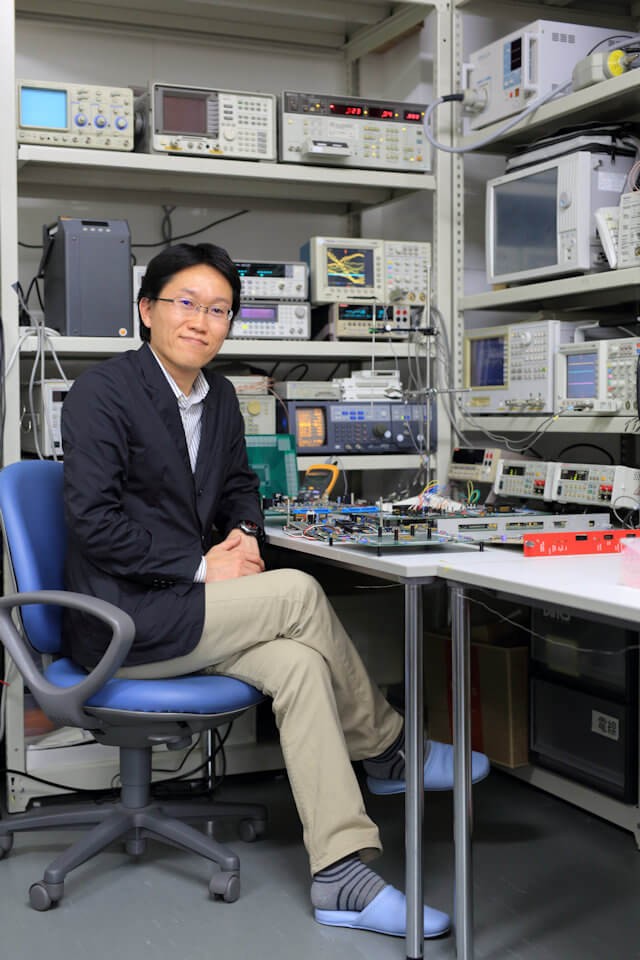

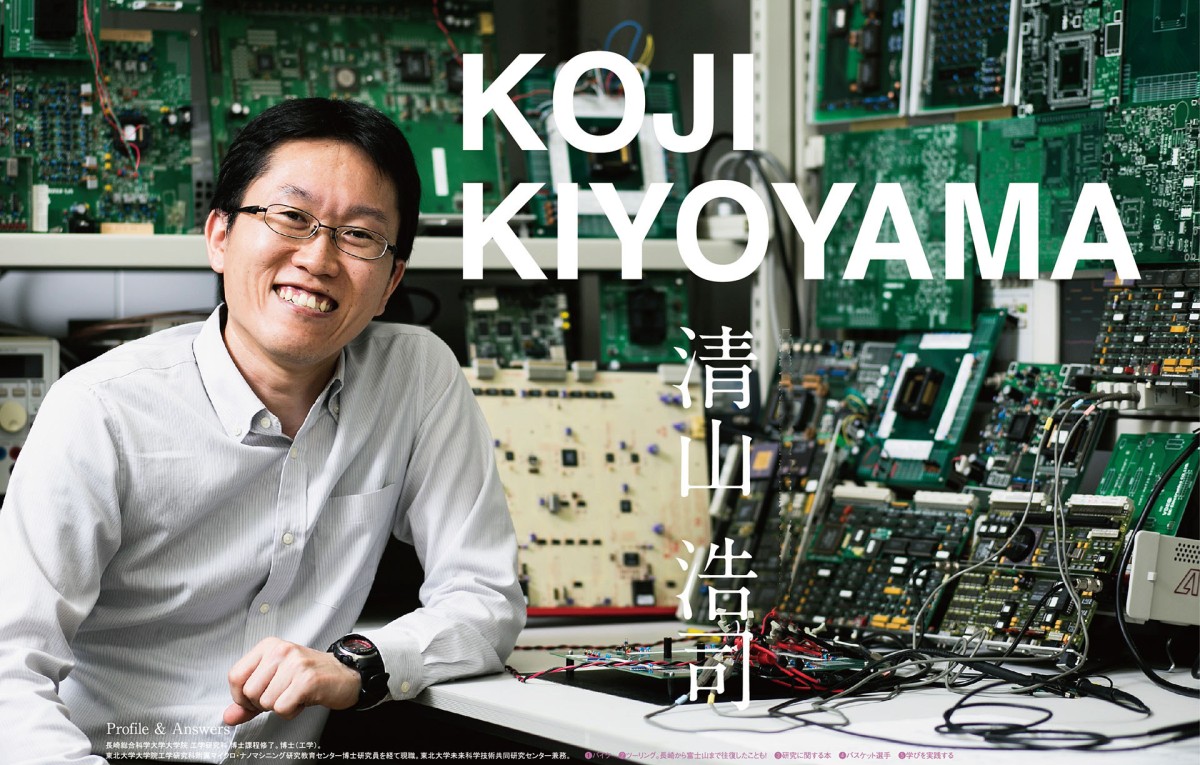

清山 浩司 KIYOYAMA Koji

世界トップクラスの人工網膜システムで視力の回復を!

人工網膜(電子網膜)

3次元積層集積回路

生体情報センシングシステム

視力を失った網膜疾患の患者さんに再び光を与えること。清山准教授は、これまでにない人工網膜(電子網膜)をつくる研究に取り組んでいます。「私たちは網膜によって光を電気信号に変え、その情報が脳に伝わり、はじめてモノを認識することができます。つまり、視覚は"眼で見て”、"脳で分かる”という機能に大別できます。この“眼で見て"という視覚機能の代行をするため、"電子の眼”をつくることが必要なのです」。清山准教授は、電子網膜の研究を東北大学、岩手大学と共同で進めていて集積回路設計の分野で活躍。1,000画素を超える集積回路を完成させました。しかも、そのセンサーは3ミリ四方と驚くほど小さく、眼の中にすべて埋め込むことを可能にしました。「これは今のところ世界トップクラスです! 電子部品を縦方向に積暦できる集積化 技術を獲得したことにより、光を電気に変えるカメラ、得られた電気信号を視神経に与える電極など、すべて整えた電子網膜が誕生しました。眼の外にカメラを置き眼球内にアンテナと電極だけを入れるアメリカなどの研究グループと比較すると、自然な動きで認識できるので患者さんは健常な時に近い生活が送れて喜びが高まります」その3ミリ角の小さな領域には、美しい絵画や芸術作品の様に電子部品が綺麗にレイアウトされた回路が広がっています。幾何学的な模様が美しい回路は、電気的にも性能が素晴らしいと話す清山准教授は、「人間を電子工学の目で見ると、シンプルで美しく驚くほどエネルギー効率が良いシステム」と言います。それに近づく研究が今も進められています。

![長崎総合科学大学 [NiAS]](/theme/nias/images/common/logo-header.png)