Life Environment Engineering Course Life Environment Engineering Course Life Environment Engineering Course

Movieムービー紹介

courseコース概要

生命環境工学コースは、物理的現象と化学的性質、生命現象、生物資源の活用、社会におけるエネルギーマネジメントについて基本的な知識を理解し、情報通信技術を活用して、環境の計測や管理ができる人材を育成します。そのために、本コースは次のような学生を求めます。

求める人物像

- 理系科目が好きで、環境問題に興味がある人

- 生物の能力やエネルギーを有効活用できる社会を作りたい人

- これからの社会を自分の力で変えていく熱意がある人

学びのキーワード

将来像

陸と海をつなぐ

循環型の環境技術

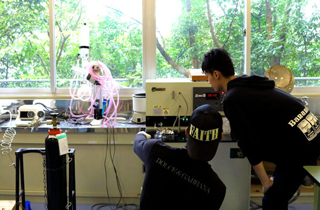

生命環境工学コースでは、環境を取り巻くエネルギーに視点を置いて、生物学・化学・物理学といった学問が多方面からアプローチすることで、様々な研究が行われています。現在、コース全体で取り組んでいる研究が、「バイオマス内の有効資源を活用した海岸海域生態系の保全に関する基礎的研究」。この研究は、陸上に擬似的な海洋環境をつくり、下水汚泥から出た肥料成分を用いて、藻類の再生を目指すもの。「具体的には、研究室の大型水槽で、海藻を培養してそのベストな条件を探り、同時に藻類減少の原因にもなる魚を飼育して生態を研究しています。そうすることで大学の前に広がる橘湾の藻場再生にチャレンジしているんです」と研究スタッフは熱く語ります。研究の成果としては、下水汚泥を処理した後に廃棄している有機性資源と処理水を活用することにより、陸と海の再生が進み、汚泥の有効活用が可能になることが挙げられます。また、海洋と環境を結びつけた新しい研究分野が広がることで、地域環境の向上につながることも期待されています。

教育プログラム

本学の2学部2学科8コースによる教育は、ひとつの専門だけでなく、関連する分野まで幅広い知識を身につけた人材の育成を目指すためのもので、本学の特徴の一つです。これを、より効果的に生かし、内容を充実したものとするため、コース横断型の「教育プログラム」を導入しています。

4years4年間の学び

環境情報の収集・分析と活用できる技術者の育成

-

1年次入門的内容を学ぶ

「総合情報学概論」ではコースの枠にとらわれない総合情報学科の分野を幅広く学び、「生命環境工学概論」ではコースの各専門分野について学習します。また、コース専門分野の基礎として、「化学概論」、「生物学概論」、「地学概論」、「物理学概論」の講義を用意しています。特に「化学概論」は、食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格取得を目指す場合には単位修得が必要です。

-

2年次基礎となる力学や原論を学習

生態系の保全とビオトープ 省エネルギー、環境分析、生態学、食品・バイオの各分野に進むための必須科目を学習します。「生態系調査法」の授業では、フィールドワーク技術を修得し、パソコンでまとめてプレゼンテーションを行います。

-

3年次本格的な専門科目がスタート

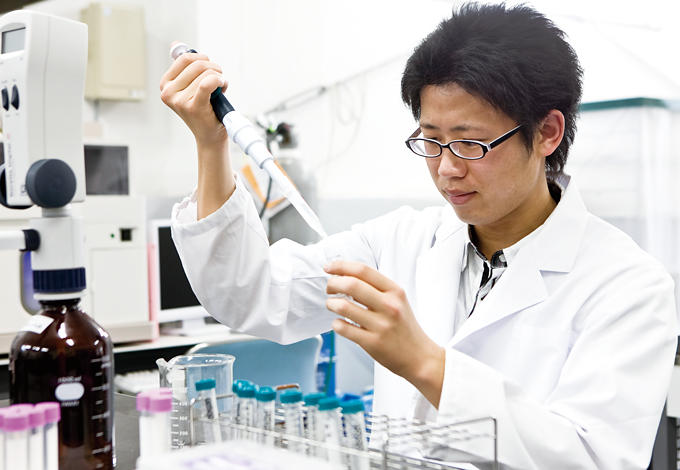

栄養化学 選択分野について実験・実践を通して知識や能力をさらに高めていきます。「省エネルギー工学Ⅰ、Ⅱ」の授業は、ビル設備を対象とした実践的省エネルギー診断を学びます。「バイオテクノロジー実習」の授業では、遺伝子工学における基礎的な知識および技術を学びます。

-

4年次これまでの学びを活かして

これまでの学びを活かして、各研究室で卒業研究に取り組みます。

Current student在学生メッセージ

Graduate卒業生メッセージ

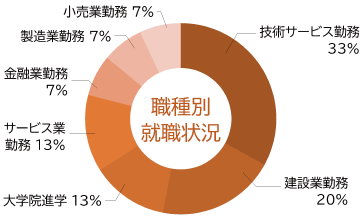

career資格と主な就職先

目指せる資格

- 食品衛生管理者・食品衛生監視員

- 中学校教諭一種免許状(理科)

- 高等学校教諭一種免許状(理科)

- 環境計量士

- エネルギー管理士

- 甲種危険物取扱者

- 公害防止管理者

- ビオトープ管理士

取得のための支援など

本コースでは環境に関連する各分野の資格が取得できます。授業を通して資格取得のための知識を修得できるだけでなく、同じ資格を目指す学生同士が自主的に勉強会を開くためのサポートを行っています。食品衛生やエネルギー管理士の資格取得のために、医療工学コースや機械工学コース、電気電子工学コース、建築学コースなどの工学部の専門科目も受けられるのが本学の強みです。

主な就職先

就職内定率

2024年3月卒業生

- アドバンテック(株)

- (株)太平環境科学センター

- 新日本空調(株)

- (株)ウエスコ

- 日本ステリ(株)

- 月島環境エンジニアリング(株)

- 協和機工(株)

- 島原雲仙農業協同組合

- JAながさき県央

- 日本電技(株)

- 高砂熱学工業(株)

- (株)前川製作所

- ヤシマ工業(株)

- 長崎西彼農業協同組合

- ウッドエナジー協同組合

- (株)琴花園

- 長崎三共有機(株)

- (有)シンコー

- 長崎船舶装備(株)

- アイ・ケイ・ケイ(株)

- (株)メモリード

- 長崎県市町村職員共済組合

- 教員

![長崎総合科学大学 [NiAS]](/theme/nias/images/common/logo-header.png)