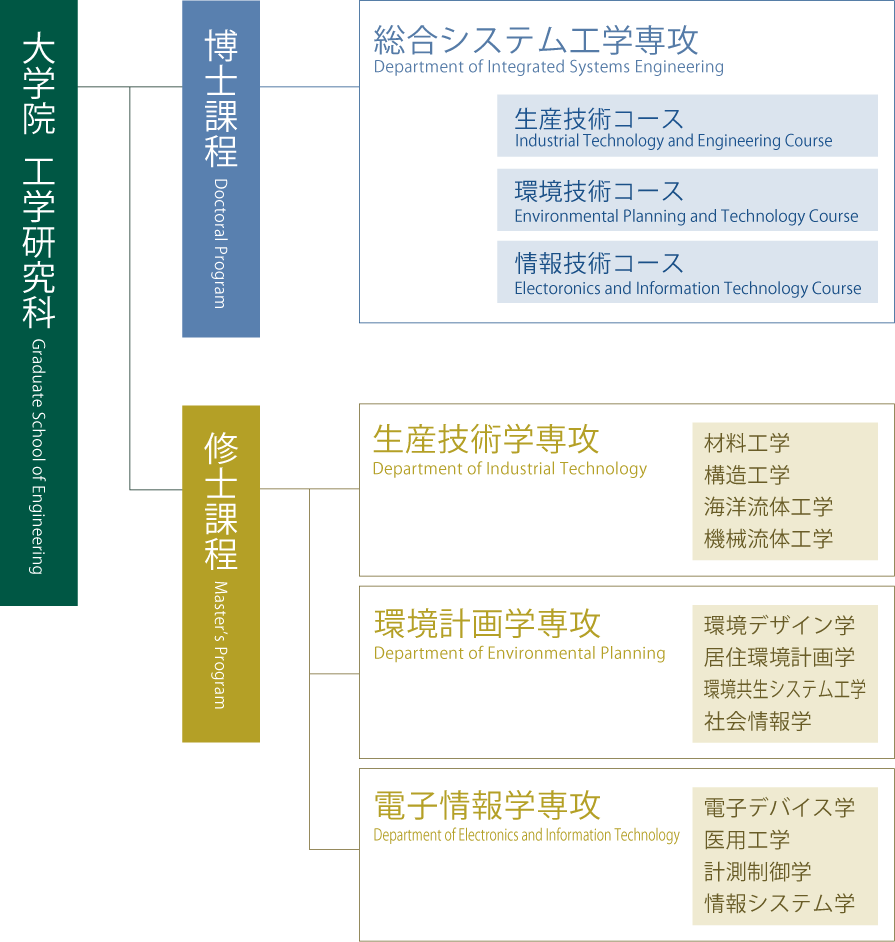

大学院の構成

本学大学院には3つの専攻、12の系列を有する「工学研究科修士課程」と、さらにその上に「博士課程総合システム工学専攻」を設置しています。

学長メッセージ

現在、日本はグリーンエネルギーへの大転換、半導体産業の再興、世界に後れを取ったディジタル化とDX(ディジタルトランスフォーメーション)の推進、ガソリン車からEVへのシフトといった多くの課題に直面しています。これらの課題は九州、長崎にも大きな影響を及ぼしており、それに向けての早急な解決が望まれています。

長崎総合科学大学は、今から80年前、当時の長崎の主要産業であった造船業の人材育成を担うために設立されました。その生い立ちからも本学は長崎の地から先頭に立って、長崎、九州といった身近な地域、さらには日本、世界に向かってこれらを解決する技術を研究開発し、多くの人材を教育して送り出すという責務があると考えています。

そのためには、それらの課題に向かって果敢に挑戦する教授陣の存在が重要です。長崎総合科学大学には、海洋エネルギーやバイオマス資源の活用と太陽電池を含んだそれら再生可能エネルギーの高効率電力変換・マネジメント技術、船舶や自動車、衛星の電気推進(EV)化を始めとする最新の技術開発、三次元積層集積回路などの先端半導体技術、高エネルギー物理学などの基礎科学、AIを始めとした知能情報技術といった研究開発で先導的な役割を果たしている多くの教授陣がおられます。その指導の下に多くの優秀な学部生、修士および博士課程の学生が勉学と研究に励んでいます。

本学の学部とコースの構成を見て分かるように、船舶、機械、建築各工学といった伝統的なコースから電気電子工学、マネジメント工学、知能情報といった新しい技術分野、さらには最新の生命環境工学、医療工学まで工学系を網羅しています。大学院の修士課程は、生産技術学専攻、環境計画学専攻および電子情報学専攻の3専攻に集約され、博士課程の総合システム工学専攻へと発展し、先端産業を引っ張っている高度な技術者を多く輩出しています。また、研究者として、本学を始めとする大学の教授として活躍されている方も多くいます。長崎総合科学大学は学部から大学院の修士課程、博士課程までを備え、日本の科学・産業をリードする分野を網羅し、勉学と研究により工学という学問を一貫して学べる最高学府です。

このような教授陣と教育体制のもと、長崎総合科学大学は、地元や国内の産業、さらには世界に向かって重要な役割を果たす人材を教育するために次のような「建学の精神」を定めています。

自律自彊 Self-sufficiency and Effort 〔自己の確立〕

実学実践 Pursuit of Practical Science 〔ものつくりとしての実行力〕

創意創新 Originality and Creativity 〔ものまねでない新技術の開発力〕

宇内和親 World Peace 〔世界的視野の保持〕

また、「大学の理念」として、

「人類愛の存するところ技術への愛もまた存する

(Where there is human love, there is love for technology )」

を掲げています。

つまり、学生一人ひとりの個性や適性に対応した教育を実践し、各々の学びをきめ細かにサポートしていき、少人数教育による「モノづくり人材」の育成の徹底の上に、先端科学技術に関する教育・研究の推進を目標にしています。勿論、豊かな人生を形成するためにキャンパスライフを楽しみながら勉学することも大事であり、サークル活動などもしっかりサポートしています。

本学へ入学される皆さんがそれぞれの「夢」を叶えられるように「知力」という大きな力を得られることを願っています。そして、私たちと共に工学を通じて安心でサステナブルな社会を創って行きましょう。

黒川 不二雄

研究科長メッセージ

長崎総合科学大学大学院は、大学卒業者や一定以上の実務経験者が研究を通してより深く学問を追求し、世界をリードする技術者・研究者に育っていただけるよう、最高の教育と研究環境を提供することを目指して設置されました。

修士課程と博士課程を有し、修士課程には生産技術学専攻、環境計画学専攻、電子情報学専攻の3専攻、博士課程では総合システム工学専攻があります。各専攻の研究内容は長崎総合科学大学のルーツともいえる造船分野とその派生分野をはじめ、海洋工学分野、エネルギー工学分野、さらにはロボット工学とAI応用分野、そして生命工学や素粒子物理学等の先端基礎科学分野まで、多種多様です。

本学の研究は国内トップクラスのレベルで、地域に密接に結びついた研究や海外との共同研究を通した研究など、特徴のある研究ばかりです。大学院生は興味がある分野の教員を選び、研究者の卵として研究グループの一員となって研究に臨みます。教員あたりの学生数は低く抑えられ、少人数単位での講義・ゼミを通して個々人が納得いくまで議論・実験などを行いながら研究を進めるというスタイルです。国内外での学会発表や留学のチャンスも多くあり、自分の力を思う存分試すことができます。

政治経済においてこれまでの常識は通用せず激的に変化し二極化に向かう世界において、科学技術によって新たな技術を育み、さまざま社会問題の解決や新たな知の発掘を力強くリードしていけるような技術者・研究者を共に目指しましょう。

大山 健

工学研究科の教育理念・目標

教育理念

人類社会の持続的発展と自然との共生に貢献する“ものづくり”のための高度な工学教育・研究拠点として、工学の幅広い分野における専門的・学際的知識を修得し国際的に活躍できる自立した高度専門技術者・研究者を育成するとともに、独創的研究の遂行により次世代の革新的科学技術の推進に貢献する。

目標

工学の幅広い分野における専門的・学際的知識および高度技術を修得させ、課題探求・解決能力および国際的・先導的な研究開発能力を修得させる。

ポリシー

アドミッションポリシー

大学院工学研究科は、先端的、専門的な知識・技術を修得し、高度な専門的力量 を備え、自立して人類の生活に役立つ“ものづくり”の研究・業務活動に従事できる技術者の育成を目的とします。そのために、本研究科は次のような学生を求めます。

- 学部における専門基礎知識を修得した、あるいは相当する学力を有する人

- より高度で先端的な専門知識・技術に対するチャレンジ精神と勉学意欲が旺盛な人

- 高い志を持ち、専門知識を活かした社会貢献を目指す人

ディプロマ・ポリシー(修士課程)

「工学研究科 学位授与の方針等」

修士課程

- 本学において授与する修士の学位は次の通りとします。

工学研究科 修士課程 修士(工学)・修士(学術) - 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

所定の期間在籍し、工学研究科の教育理念・目標に沿って設定した修士課程の授業科目を履修して、基準となる単位数(30単位)以上を修得すると共に,修士論文の審査及び試験に合格することが、修士(工学)・修士(学術)の学位授与の必要要件となります。修士論文の審査及び試験は、その論文が

- 研究の学術的意義

- 新規性・創造性

- 応用的価値

を有しているかどうか、また、修士学位申請者が

- 研究の推進能力

- 研究成果の論理的説明能力

- 研究分野に関連する幅広い専門的知識

- 学術研究における倫理性

を有しているかどうか等を基に行われます。

カリキュラム・ポリシー(修士課程)

長崎総合科学大学大学院工学研究科修士課程では、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に示した人材を育成するために、共通科目(4単位以上)、専攻専門科目(12単位以上)、自由科目(6単位以上)、演習Ⅰ(4単位)、演習Ⅱ(4単位)から構成される教育課程を編成・実施します。修了要件は、上記30単位以上の修得及び研究指導を受けた修士論文の審査及び最終試験に合格することです。共通科目、専攻専門科目、自由科目はシラバスに明示された多様な形式により、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱは主及び副指導教員による日常的な指導により行われます。ディプロマ・ポリシーの各項目の達成は、以下に示す体系的教育をもって実現します。

修士課程は学際的な教育研究の推進のため生産技術学専攻、環境計画学専攻、電子情報学専攻の3つの専攻で構成され、それぞれの専攻内では各専攻分野に応じた専門科目と専攻共通の共通科目が用意されています。

各専攻の専門科目は系列ごとに整理されており、自身が所属する系列の科目を中心に、指導教員の指導の下、所属する専攻に設けられた科目及び他の専攻に設けられた科目の中から希望する科目を選定して履修し、各専門分野についての知識と能力、幅広い学際的な知識を身につけます。

共通科目としては、数理科学科目、環境エネルギー工学科目、知的財産権科目、プレゼンテーション科目があります。これらの科目を履修することによって

- 数学・物理等の基礎知識

- 英語によるコミュミケーション能力

- 産業・知財・環境等の知識

を学ぶとともに、

- 社会の発展に貢献する意志

- グローバルに活躍する視点

を養います。

生産技術学専攻のカリキュラム・ポリシー

環境計画学専攻のカリキュラム・ポリシー

電子情報学専攻のカリキュラム・ポリシー

ディプロマ・ポリシー(博士課程)

「工学研究科 学位授与の方針等」

博士課程

- 本学において授与する博士の学位は次の通りとします。

工学研究科 博士課程 博士(工学)・博士(学術) - 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

所定の期間在籍し、工学研究科の教育理念・目標に沿って設定した博士課程の授業科目を履修して、基準となる単位数(10単位)以上を修得すると共に博士論文の審査及び試験に合格することが、博士(工学)・博士(学術)の学位授与の必要要件となります。博士論文の審査及び試験は、その論文が

- 研究の学術的意義

- 新規性・創造性

- 応用的価値

を有しているかどうか、また、博士学位申請者が

- 研究企画・推進能力

- 研究成果の論理的説明能力

- 研究分野に関連する高度で幅広い専門的知識

- 学術研究における高い倫理性

を有しているかどうか等を基に行なわれます。

工学研究科(博士課程)では、その教育理念に基づき、工学の幅広い分野における進歩に寄与する専門性と、人類社会の持続的発展と自然との共生を総合的に捉えることのできる倫理観、学際的かつグローバルな視点をもって国際的・先導的に活躍できる新しい高度専門技術者を育成します。

本研究科を修了し、本学が送り出す博士(工学)並びに博士(学術)の身につけるべき能力・態度の到達基準は、次のとおりです。

A.専門知識・技能

自然科学と工学に関する深い理解を基盤として,それぞれ専門分野に関するトップレベルの知識・技術を習得している。

B.課題探求・解決能力

創造的な課題探求能力と高度な問題解決能力を有している。

持続可能な社会の実現を推進するための実践的能力、学際的な発想力を有し、プロジェクト研究等で指導力を発揮することができる。

C.倫理観・社会的責任

社会や科学技術の発展に貢献するために,技術者としての広汎かつ高度な知識と普遍的倫理観を有している。

D.グローバルな視点

論理的,学際的な思考を行い,それを広くグローバル社会に展開することができる。

カリキュラム・ポリシー(博士課程)

長崎総合科学大学大学院工学研究科博士課程では、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に示した人材を育成するために、特別研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(各2単位)、特別演習(2単位)から構成される教育課程を編成・実施します。修了要件は、上記10単位以上の修得および研究指導を受けた博士論文の審査及び最終試験に合格することです。特別研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは指導教員による日常的な指導によって実施されます。

ディプロマ・ポリシーの各項目の達成は、以下に示す体系的教育をもって実現します。

A.専門知識・技能

「特別研究Ⅰ」では、博士論文の研究テーマを設定し、研究計画を立案・遂行するために必要とされる専門分野におけるトップレベルの知識・技術、多角的な評価能力を身につけます。

B.課題探求・解決能力

「特別研究Ⅱ」では、持続可能な社会の実現を推進するための実践力、学際的な発想力、創造的な課題探求能力と高度な問題解決能力を身につけます。「特別研究Ⅲ」では、博士論文の研究を遂行し、論文としてまとめ、発表する上で必要とされる能力及び個人が行うシーズ研究・萌芽的研究をチームとしてのプロジェクト研究等を進めていく上で必要とされる能力を培います。

C.倫理観・社会的責任

「特別研究Ⅱ」「特別研究Ⅲ」で、博士論文における研究を遂行する中で、技術者としての普遍的倫理観を身につけます。

D.グローバルな視点

博士論文の研究を国際学会が発行する論文誌及び主催する学術集会等で発表し、国内外の研究者と活発に議論を行うことで、実践的なグローバルマインドを身につけます。

以上の学修成果の評価は、「特別研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」では、知識・専門的技術を応用して研究を計画・実施できる能力の総合評価により、厳格な成績評価(5段階評価)を行います。また、博士論文は、本研究科の定める学位審査基準に基づき、本研究科で選出された審査委員(主査1名、副査2名以上、学外審査員を含むことができる)により厳格な審査及び最終試験を実施し、さらに公聴会を行うことで、学位論文としての合否判定を行います。

インタビュー 大学院生

充実した修士論文を書き上げ造船業界の女性エンジニアへ。

本学では、各コースで学んだ専門分野を追究したいと考える学生が大学院へ進学するケースが少なくない。船舶工学コースで学んだ高見さんもその一人だ。高見さんは、高校時代はなんと文系クラス。大学は英米学科など国際関係分野を志望していたが、進路を変更。本学の船舶コースへ入学した。本学出身という父親の「理系こそ英語が大事で、船は世界を相手にする分野でもある」という言葉に心が動いたからだという。また、「兄も本学の船舶コースで学び、大学院へ進学しました」と付け加える。

学部生時代は学習面の不安もあったが、学んだことのない数学Ⅲもレベル別のクラスで基礎から学ぶことができて、その後の専門学習も支障なく取り組めたと話す。「あえて、あらゆる数学科目を履修しました」とは驚きだ。そして4年後、大学院へ。現在は、学部生時代に研究した「AIによる造船設計の研究」を学会で発表すべく論文を整えながら、同時に修士の研究として「進化論に基づく遺伝的アルゴリズムを用いた船舶設計の最適化」に取り組んでいる。目指すのは、減少する若手技術者の負担を減らすためのシステム開発。「設計段階での困難な業務を、遺伝的アルゴリズムを用いてより探索範囲を狭めて検討できるように、大型船の梁や桁など構造(強度)の最適化を図るシステムです」と説明する。

経験豊富な教授陣、整備された実験施設など、本学の造船工学の強みにも触れた高見さん。今後は、その環境を活かし、完成度の高い修士論文を書き上げるはずだ。修了後には、「数少ない女性エンジニアとして造船業界で働きたい」と目を輝かせる。最後に、「教員免許も持っているので実社会で経験を積んだ後は高校教師になり、生徒に船造りの楽しさを伝えるのもいいですね」と夢も語った。

高見 佳奈子

大学院学費実質無償化

長崎総合科学大学は理工系の技術者育成を推進すべく、修士・博士課程ともに入学金、授業料、実験実習料の無償化を実現しました。

詳細はこちら

大学院情報

請求先

長崎総合科学大学 大学院事務室

〒851-0193 長崎市網場町536

電話:095-838-5128 FAX:095-837-0491

![長崎総合科学大学 [NiAS]](/theme/nias/images/common/logo-header.png)